|

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГРАНИТОИДНЫХ МАССИВАХ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ Томский политехнический университет, Томск, Россия, nkonstantin1@rambler.ru В геологическом строении КТСЗ широко развиты гранитоидные тела с металлогенической специализацией на редкометалльное Sn-Mo-W, золоторудное и полиметаллическое оруденение. Представления о проблеме их петрологии среди исследователей неоднозначны. По данным коллектива геологов (Геологическое строение…, 1999), все гранитоидные тела принадлежат к единому пермо-триасовому обскому комплексу с разными фациями глубинности. Исследованиями В.И. Сотникова, Г.С. Федосеева, Л.В. Кунгурцева и др. (Сотников и др., 1999) выделено два сближенных по возрасту комплекса: приобской P2-T1 и барлакский T1–2. Автор в своих исследованиях содержание гранитоидных комплексов принял в том объеме и составе, который предложен вышеназванными геологами. Гранитоиды приобского комплекса, объединяющего Обской массив и гранитоидные тела, вскрытые карьерами Новобибеевский, Борок, Ипподромский, относятся к S-типу, формирование их приурочено к островодужному этапу геодинамического развития КТСЗ, связано с сухим плавлением слабо метаморфизованных пелитов и по своей природе представляют низкотемпературную выплавку, весьма близкую к пегматитовой эвтектике. Последовательно проявившиеся три стадии метасоматоза (железо-магнезиальный, щелочной с существенно калиевой направленностью и кремниевый) обусловили появление биотитовых порфировидных гранитов, граносиенитов, субщелочных двуполевошпатовых гранитов, а в эндоконтактовой фации – гранодиоритов (к-ры Борок, Новобибеево). Акцессорные минералы распределяются крайне неравномерно как в пределах одного массива, так и в различных, образуют низкие содержания. Во всех породах присутствуют магнетит, ильменит, циркон, сфен, апатит, альмандин, пирит, халькопирит, эпизодически фиксируются самородные феррит, олово, свинец, галенит, киноварь, а также в единичных зернах редкоземельные минералы – бастнезит, паризит, монацит, ортит.

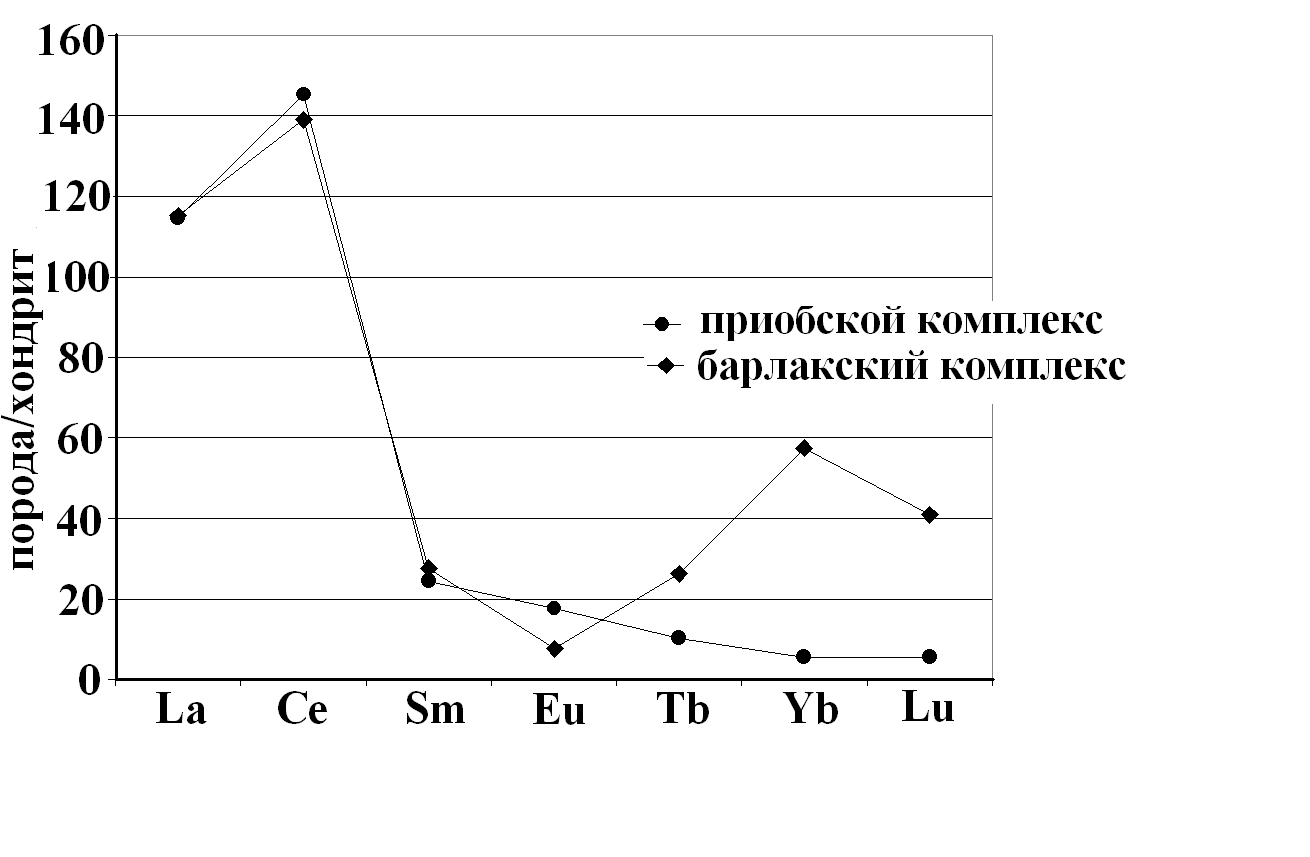

Рис. 1. Спектры редкоземельных элементов в породах приобского и барлакского комплексов. Здесь и на последующих рисунках содержания РЗЭ приводятся нормированные по хондриту. Лейкограниты барлакского комплекса (вскрыты карьерами Колыванский и Мочищенский) сформированы во внутриплитный геодинамический этап, относятся к I-типу, в соответствии с геохимической типизацией (Таусон, 1977) отвечают гранитам андезитового ряда. Постмагматический железо-магнезиальный метасоматоз получил слабое развитие, а щелочной – имел существенно натриевую направленность и проявился в альбитизации. Количество и видовой состав акцессориев заметно отличается от таковых приобского комплекса. Весовые концентрации образуют молибденит, циркон, апатит, топаз, флюорит, сфен, монацит, в единичных зернах постоянно фиксируются самородные металлы, редкоземельные и редкометалльные акцессории – ксенотим, иттрофлюорит, эвксинит, вольфрамоносный колумбит-танталит и др. В колыванских лейкогранитах нет магнетита, однако он появляется в метасоматически измененных мочищенских лейкогранитах. Различный петрогенезис приобских и барлакских гранитоидов отражен и в закономерностях распределения редкоземельных элементов (анализы РЗЭ выполнены нейтронно-активационным методом в лаборатории ЯГМ ТПУ, г. Томск).

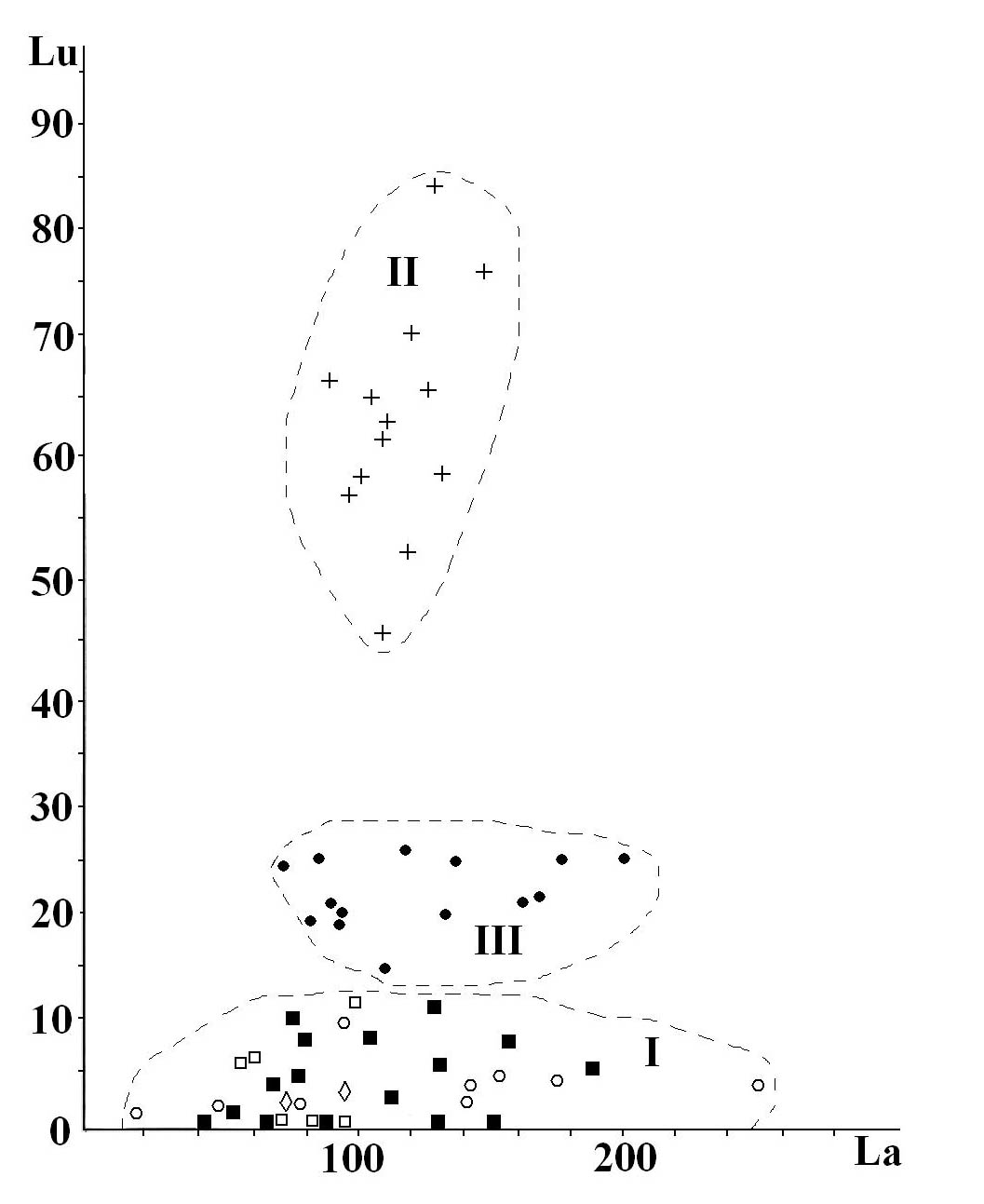

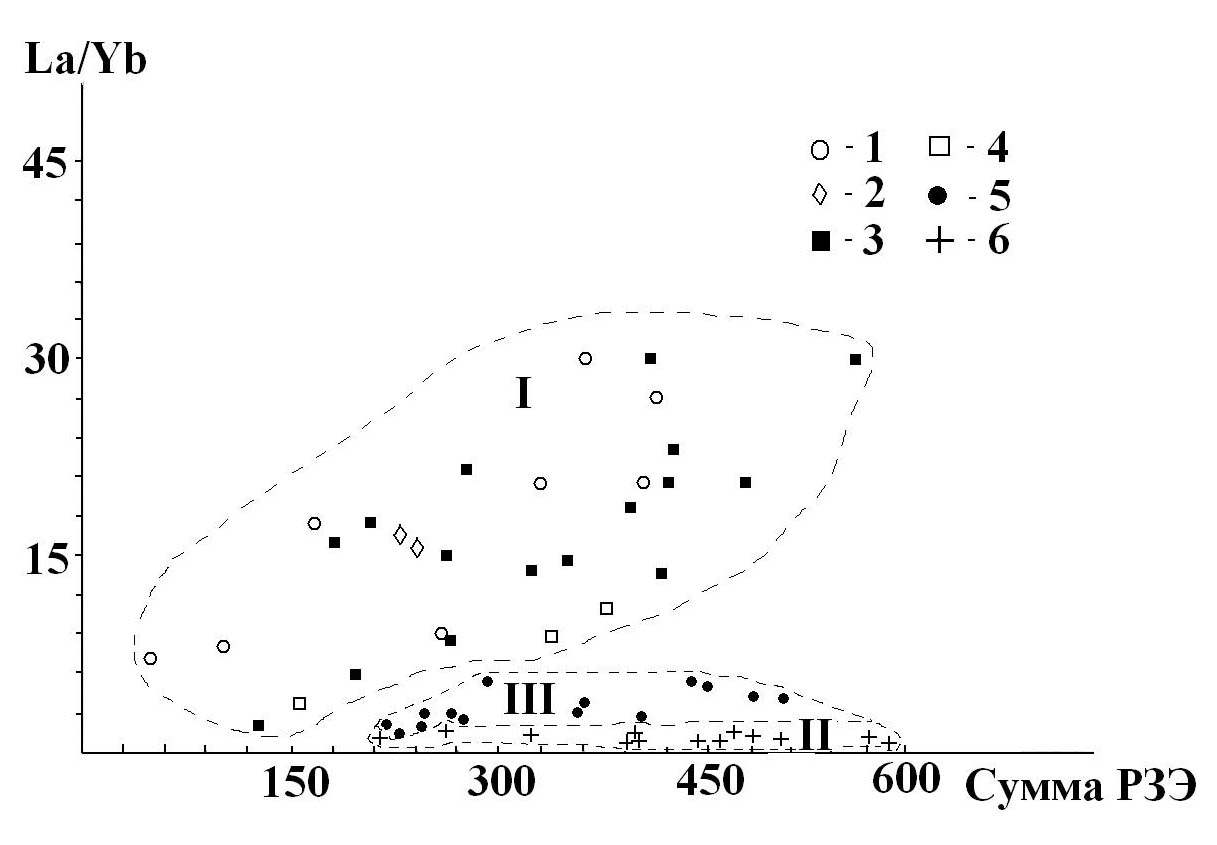

2. Породы приобского комплекса в целом обеднены РЗЭ и их сумма значительно ниже в сравнении с барлакскими, а среди РЗЭ в приобских преобладают легкие лантаноиды цериевой группы (рис. 2), что обусловило появление в гранитоидах соответствующих редкоземельных акцессориев. В барлакских породах наряду с легкими концентрируются тяжелые РЗЭ, что объясняет распространенность в породах иттриевых акцессорных минералов – ксенотим, иттрофлюорит, эвксенит. 3. По соотношению суммы РЗЭ и La/Yb фигуративные точки на диаграмме обособляются в три поля (рис. 3): I – поле с разбросом значений образуют гранитоиды приобского комплекса с общей для них тенденцией к накоплению суммы РЗЭ и возрастанию роли легких лантаноидов. Барлакские породы образуют два сближенных поля, соответствующих колыванским (II) и мочищенским (III) породам – фигуративные точки колыванских лейкогранитов образуют поле с высоким содержанием РЗЭ при минимальном отношении La/Yb. Поле мочищенских гранитоидов в противоположность колыванским обнаруживает тенденцию к накоплению легких лантаноидов, что сближает их с приобскими гранитоидами. Аналогичные три поля выделяются также на рис. 2. Данное обстоятельство, видимо, обязано перераспределению легких РЗЭ в постмагматический гидротермальный этап, интенсивно проявившийся в пределах Мочищенского штока с образованием кварцевых жил с Pb-Zn сульфидной минерализацией и околожильных метасоматитов.

Таким образом, распределение РЗЭ в гранитоидах приобского и барлакского комплексов имеет свои специфические особенности и служит дополнительным критерием в решении вопросов петрологии гранитоидов КТСЗ. Литература Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири. Том 1.– Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1999. 229с. Росляков Н.А., Щербаков Ю.Г., Алабин Л.В. и др. Минерагения области сочленения Салаира и Колывань-Томской складчатой зоны. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2001. 243с. Сотников В.М., Федосеев Г.С., Кунгурцев Л.В. и др. Геодинамика, магматизм и металлогения Колывань-Томской складчатой зоны. Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1999. 227с. Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. М.: Наука, 1977. 230с.

|